Il est bien connu que les adolescents qui grandissent ont la voix qui mue. Le terme muer vient du latin « mutare » qui signifie changement. Au final tous les organismes changent, personne ne me contredira. Le terme « mue » est aussi employé pour les animaux tétrapodes (à quatre pattes que l’ont connaît bien) lorsqu’ils changent de fourrure, de plumage ou de peau. Peut-être avez vous déjà croisé au détour d’un chemin une mue de serpent (oui, le serpent est un tétrapode, ses ancêtres avaient quatre pattes) ? Et lorsque le canard colvert change de plumage ? Il arrive aussi probablement à votre chat de perdre ses poils au printemps. Oui mais tout ça ce sont des mues d’amateurs… Il existe un groupe taxonomique dans la nature qui pousse cet art à son paroxysme… Ce groupe là on l’appelle… Attendez, je ne vais pas vous faire peur avec des gros mots maintenant, citons quelques exemples tout d’abord.

|

| Deux exemples de tétrapodes muant. Mais ce ne sont que des amateurs. Source : mouton laid et serpent casque. |

Si vous êtes déjà allés à la campagne (normalement) et que vous avez exploré de vieilles caves, vous avez probablement déjà croisé des carcasses vides d’araignées mortes (peut-être cela vous a-t-il rassuré , moi je trouve ça triste) qui s’envolent au moindre souffle. En réalité, et j’espère que justement vous en aurez le souffle coupé pour pouvoir observer ces carcasses de plus près, ce sont généralement des « mues » d’araignées plutôt que des araignées mortes. C’est à dire que ce n’est que le squelette externe de l’araignée et que notre charmante gardienne de cave est probablement en train de se balader quelque part. Mieux encore (pire selon certains), qu’elle a grandi ! Un autre exemple ? Pour les amateurs de plages et les curieux des crabes, vous avez déjà probablement trouvé sur la plage des carcasses de crabes vides. Dans le mille ! Même phénomène ! C’est très probablement une mue plutôt qu’un crabe mort ! Le crabe lui, est peut-être en train de pincer les pieds de quelqu’un plus loin. Encore un exemple ! J’ai gardé le meilleur pour la fin… Un phénomène qui émerveille toujours est celui de la métamorphose. Encore une fois je ne parle pas de métamorphoses à deux balles de la grenouille mais de celle du papillon … Et oui ! C’est une mue encore une fois ! Un des phénomènes les plus formidables de la nature !

|

| Trois autres organismes qui muent, de gauche à droite : une araignée, un crabe et un papillon. Pour ce dernier, on ne fait plus dans la dentelle, on change tout d’un coup ! |

Tous ces organismes (araignée, crabe, papillon) sont ce qu’on appelle des arthropodes, c’est à dire des animaux à pattes articulées. Vous me direz que c’est pareil pour nous, que nos pattes sont articulées. Oui mais chez les arthropodes l’articulation est particulièrement bien prononcée. Il existe dans la nature actuelle quatre grands groupes d’arthropodes : arachnides, insectes, crustacés (ces derniers en fait n’existent pas plus que les poissons puisque les insectes devraient être considérés comme des crustacés) et mille-pattes. En fait tous les arthropodes muent ! Même les mille-pattes ! Mais, et là il est temps de sortir des gros mots, la mue est encore plus répandue. En fait c’est le propre des… ecdysozoaires, un groupe d’animaux extrêmement important. Je les ai déjà évoqués ici « La phylogénie animale, une affaire pleine de rebondissements ». Et ce groupe est simplement caractérisé par la mue : tous les sous groupes qui y appartiennent muent. « Ecdysis » par ailleurs veut dire mue en grec. C’est un groupe d’une incroyable diversité comprenant les arthropodes dont j’ai parlé plus haut, que vous connaissez bien, mais aussi les nématodes, un groupe de vers extrêmement diversifié dont quelques-uns sont de sérieux parasites de l’homme comme l'ascaris. D’ailleurs certains parasites passent d’un organe à l’autre (charmant n’est-ce pas ?) et en réalité, ils le font lorsqu’ils muent. Imaginez qu’en plus de traverser les organes, ils laissent des déchets derrière eux - ce n'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique. Mais leur diversité est encore plus phénoménale et comprend certains animaux qui ne viendraient même pas à l’esprit du plus imaginatif des auteurs de science fiction.

|

| Diversité des ecdysozoaires méconnus : a) Les loricifères que j’appelle les « animaux feu d’artifice » voyez pourquoi, b) Les nématodes ou « vers ronds » parce qu’ils sont… RONDS (transversalement) !, c) Les kinorhynches ou « dragons de boue » parce qu’ils ont plein d’épines et vivent souvent dans la vase, d) Les onychophores ou « vers soyeux » parce qu’ils ont un aspect tout soyeux, e) les tardigrades ou « oursons d’eau » parce qu’ils vivent dans l’eau et sont trop choux, f) Les nématomorphes ou « vers gordiens » parce qu’ils font des nœuds improbables et g) Les priapuliens ou « vers pénis » parce que… bah je vous laisse deviner. Ces organismes aussi divers soient-ils muent tous et sont plus apparentés entre eux (arthropodes compris) qu’ils ne le sont de tout autre animal actuel. |

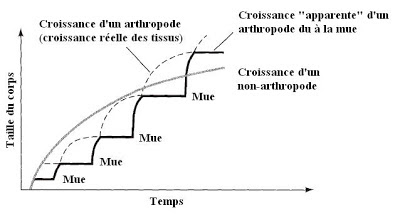

La première question que l’on pourrait se poser est : « pourquoi la mue ?». Les ecdysozoaires sont des animaux à cuticule, c’est à dire qu’ils sont recouverts d’une « peau » dure et peu flexible. Par conséquent lorsque l’organisme grandit, la cuticule garde la même forme et l’animal ne prend pas de volume. Qu’à cela ne tienne ! Il suffit de se débarrasser de la cuticule, de grandir et d’en faire une autre ! Et hop, voilà simplement ce qu’on appelle la mue. Cela implique une chose évidemment c’est que la mue est un des processus les plus périlleux du règne animal. Et oui, après avoir mué nos chers amis ont la cuticule molle. Ils sont donc mous et vulnérables jusqu’à ce que la nouvelle cuticule durcisse ! Pas très avantageux me direz vous ! On peut tergiverser autant qu’on veut sur l’avantage adaptatif ou non d’avoir une cuticule rigide (c’est cool) qui rend compliquée la croissance (c’est moins cool), toujours est-il que les ecdysozoaires représentent un peu plus de la moitié des espèces vivantes et 80% des espèces animales connues ! C’est dire si c’est la manière de croître majoritaire… Cela entraîne un mode de croissance bien spécial par paliers puisque l’organisme ne prend du volume qu’après la mue et arrête d’en prendre dès que la cuticule est rigidifiée. Cependant l’animal prend du poids après la mue et n’en prend plus pendant la mue. Pour nous et les autres animaux c’est simple : nous prenons de la masse et du volume continuellement et en même temps.

|

| La croissance par mue en forme d’escaliers (D’après Invertebrates de Brusca et Brusca). |

Ensuite comment se déroule la mue ? Les ecdysozoaires ne se débarrassent pas à proprement parler de leur peau mais de la cuticule, c’est à dire de la couche externe constituée de chitine, calcaire ou collagène. La couche de peau (l’épiderme) en dessous produit une nouvelle couche de cellules augmentant la surface de peau et forçant la cuticule à se détacher. Puis, une nouvelle cuticule molle va se former. Les muscles eux même sont attachés à la vieille cuticule et s’associent à la nouvelle seulement lors de la mue elle-même. Cependant les ecdysozoaires restent capable de bouger à ce moment. Il faut penser que même les « poils » (appelés soies) sensoriels des insectes et autres arthropodes fonctionnent jusqu’au dernier moment ! Et tenez-vous bien, chaque soie est reliée à un neurone et va être remplacée (tout comme les attaches musculaires) ! C’est au moment même de la mue qu’en quelques minutes chaque neurone va se connecter à la soie correspondante. Vous ne vous êtes pas encore évanouis face à tant d’émotions ? Chez les insectes la respiration se fait par un système labyrinthique de trachées disposées dans tout le corps. Oui les trachées elles aussi muent ! La mue est aussi un phénomène interne. Dans ce cas la respiration est plus difficile mais l’insecte doit faire face. De plus, juste après la mue l’insecte n’est plus « imperméable » et ne doit pas se déshydrater. Oui la mue c’est tout ça et bien plus. Quand je vous disais que c’est un phénomène formidable je ne vous mentais pas.

|

| Sur cette mue de cigale vous pouvez voir que le système interne de trachées lui aussi mue : ce sont les filaments blancs. Source : mue cigale. |

Chez les insectes encore la mue est initiée par une hormone intégrant de manière complexe la taille, le poids, l’alimentation et l’excrétion. Puis cette hormone va entraîner la sécrétion d’une autre appelée ecdysone (comme ecdysozoaire !) qui elle même va être convertie en une nouvelle hormone (oui c’est compliqué j’en ai bientôt fini avec les détails) la 20-hydroxy-ecdysone (ouille, ça pique les yeux) qui va être l’hormone qui va tout gérer : division des cellules de la peau, séparation de la vieille cuticule, arrêt de la mue, etc. C’est notamment contre cette hormone qu’agissent certains insecticides provoquant la mue au mauvais moment. Et comme la mue est un processus d’une complexité incroyable, si elle s’effectue au mauvais moment, l’insecte meurt. La plupart des choses que je vous ai racontées sont valables chez les insectes et sont moins connues chez les autres arthropodes et encore moins chez les autres ecdysozoaires. Il y a un organisme ecdysozoaire éloigné des insectes qui est très étudié c’est le ver Caenorhabditis elegans, un inoffensif nématode de laboratoire. Il semble que pour l’instant il y a plus de questions que de réponses concernant sa mue. Certains résultats sur ce petit ver montrent cependant que des gènes encore non étudiés jusqu’alors semblent impliqués dans la mue. On verra bien ce que nous diront les recherches futures mais un travail colossal nous reste encore à accomplir avant de comprendre le mécanisme de la mue chez tous les ecdysozoaires notamment chez les groupes très peu connus comme les loricifères ou les kinorhynches…

|

| Cycle de vie de Caenorhabditis elegans. Entre chaque stade « larvaire » il y a une mue. Source : ver de laboratoire. |

Maintenant que l’on a vu le mécanisme de la mue en général, voici quelques anecdotes.

Tout d’abord, autant que je sache, la mue s’effectue toujours en une fois chez les ecdysozoaires, sauf chez un groupe : les cloportes et leurs proches parents (ou isopodes). En plus d’être un des deux groupes de crustacés dont certains représentants sont complètement affranchis du milieu aquatique avec les insectes (oui je vous l’avais dit, les insectes sont des crustacés ou les crustacés n’existent pas !), ce sont les seuls ecdysozoaires à faire la mue en deux fois ! Ils se débarrassent déjà de l’avant puis quelques jours après de l’arrière. Comme ça la mue est deux fois plus simple ! Mais deux fois plus fréquente… Ca entraîne aussi quelque chose d’assez joli chez certains isopodes aquatiques (proches des cloportes), c’est qu’ils vont onduler pour se débarrasser d’une moitié de mue, ce qui donne une danse amusante.

|

| Un de mes cloportes en train de muer. Remarquez que seul l’avant est évacué et qu’en dessous ça parait mou. |

Une aselle en train de muer difficilement.

Il y a peu de gâchis dans la nature et imaginez que se débarrasser de sa cuticule c’est laisser pas mal de bagages derrière soi. Je l’ai oublié plus haut mais sachez tout d’abord que lors de la mue, la cuticule est dissoute et recyclée en grande partie pour produire la nouvelle. Mais certains insectes ont quand même des états d’âmes à laisser la partie la plus externe de la cuticule. J’ai pu observer chez mes phasmes par exemple qu’ils mangent souvent leur mue une fois qu’ils ont fini ! Pas bête la bête !

|

| Ici on peut voir un de mes phasmes muer puis (en fait je triche ce n’est pas le même) un phasme manger sa propre mue. Bah après tout, beaucoup de gens se mangent les peaux mortes… |

J’espère que vous comprendrez avec tout ça pourquoi il est difficile d’imaginer des insectes géants . Si les ecdysozoaires actuels sont des virtuoses de la mue et que ça ne semble pas si difficile quand on voit un insecte muer, imaginez quand même que plus l’animal est grand, plus c’est difficile et ça demande des efforts. Pour vous en assurer regardez plus bas une vidéo de la mue du plus grand arthropode qui existe : une araignée de mer (qui est en fait un crabe) du Japon qui peut atteindre 3,5 mètres d’envergure !

Voici une araignée de mer géante muant. Ah oui ça n’a pas l’air d’être de la tarte !

|

| Pour les fans de Miyazaki je suis désolé mais jamais vous ne porterez d’armure taillée dans une mue d’Ômu : ils sont bien trop grands pour exister et/ou muer. On peut quand même reconnaître à Miyazaki (entre beaucoup d’autres choses) d’avoir pris en considération ce phénomène. Source : Ômu pas content ! |

La mue est l’occasion de grandir et donc de changer. Cela va du petit changement à la métamorphose. Chez certains crustacés et insectes, parfois c’est assez monotone : le poisson d’argent (ou lépisme) ou le cloporte restent identiques si ce n’est un changement de taille, de couleur et l’apparition d’organes sexuels au cours des mues. D’ailleurs ils peuvent muer autant qu’ils veulent (si tant est qu’ils décident). Les mille-pattes eux gagnent de nouveaux segments à chaque mue, plus un mille-pattes est vieux plus il a de pattes (mais ils n’atteignent généralement pas le millier, désolé). S’il est vrai que les insectes ont six pattes et les arachnides huit, il y a un petit piège : les bébés acariens ont six pattes ! Voilà de quoi berner les étudiants en zoologie et à vrai dire les profs ne s’en privent pas. Mais tous ces changements sont mineurs. La métamorphose c’est le grand jeu. On la retrouve déjà chez la plupart des crustacés : la larve est typique et appelée nauplius. Et pour certains, on aura à chaque mue une larve rigolote et différente jusqu’à avoir un crabe par exemple. Chez les insectes, les maîtres de la métamorphose sont les « holométaboles » ce qui signifie « changement complet ». En effet, notamment chez les hyménoptères (guêpes et mouches), les coléoptères (coccinelles, scarabées), les diptères (mouches, moustiques) et les lépidoptères (papillons), on a une larve (par exemple la chenille) qui va muer plusieurs fois. Puis la larve va donner une nymphe (la chrysalide) qui elle-même va donner l’ « imago » (le papillon pour cet exemple). On ignore bien souvent la larve mais elle constitue la majorité de la vie de l’insecte. Et en fait, l’imago ne mue pas ! Chez ces insectes, le nombre de mues est donc limité. Si le passage de la larve à la nymphe est un changement externe sans mue, la métamorphose elle est une réelle mue. La plus impressionnante de toutes. Celle où les ailes apparaissent enfin. C’est en effet lors de la « mue imaginale », la dernière mue chez tous les insectes ailés, qu’ils aient une métamorphose ou non, que les ailes apparaissent enfin… Alors si vous avez bien compris, les bébés insectes n’ont jamais d’ailes ! Donc fini l’image de la famille de coccinelles avec le bébé à moins de point sur le dos car en fait le dos est recouvert par des élytres : des ailes modifiées qui n’apparaissant donc qu’à la métamorphose !

|

| Voici la métamorphose du crabe passant par différents stades larvaires : zoé, megalopa, adulte. |

|

| Et là la métamorphose de la coccinelle. Oui le bébé coccinelle n’est pas une petite coccinelle avec peu de points sur le dos. Et la larve est cette espèce de ver adorable. Source : bébé coccinelle deviendra grande. |

|

| Et pour finir dans 1001 pattes le bébé fourmi ne devrait pas avoir de petites ailes (on repassera l’exactitude scientifique notamment avec la position des pattes et leur nombre mais je sais, ce n’est qu’un dessin animé )… Source : erreur zoologique. |

Pour info, il se trouve que la mue se retrouve aussi chez quelques annélides (vers à anneaux). Certaines sangsues mueraient aussi et quelques vers marins ont des mâchoires particulièrement développées qui muent également. Comme quoi ce phénomène est encore plus commun que ce que l’on peut penser. Mais si la mue est héritée d’un ancêtre commun chez les ecdysozoaires, il y a peu de chance qu’elle le soit entre un ecdysozoaire et une sangsue…

Certains remarqueront que je suis un zoologiste et donc que je m’émerveille sur chaque petite bête que je croise et je deviens gaga dès qu’elle remue un poil de patte… Cependant la mue reste pour moi le phénomène le plus émouvant de la nature. C’est une espèce de renaissance de l’animal qui s’extirpe difficilement de son ancienne carapace. Un exercice délicat et difficile, périlleux et complexe. C’est l’expression du changement dans toute sa splendeur.

|

| Pour finir, une belle punaise effectuant sa dernière mue, enfin prête à s’envoler… |

Pour aller plus loin / Bibliographie.

Ewer J. 2005. How the Ecdysozoan Changed its Coat. PloS, 3(10), 1696-1699.

Brusca R.C. et Brusca G.J. 2003. Chapter 15: The Emergence of the Arthropods: Onychophorans, Tardigrades, Trilobites, and the Arthropod Bauplan : 461-463, dans

Invertebrates, second edition. Sinauer, Sunderland.

Paxton H. 2005. Molting polychaete jaws - ecdysozoans are not the only molting animals. Evolution and Development, 7(4), 337-340.

Valentine J. W. et Collins A. G. 2000. The significance of moulting in Ecdysozoan evolution. Evolution and Development, 2(3), 152-156.

Strange Stuff And Funky Things : Film d'horreur pour arthropodes : Giant spider Crab, le retour!

Article Ecdysone sur Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ecdysone