Lorsque l’on me demande ce qu’est le sujet de ma thèse, je réponds souvent de manière un peu taquine : « les vers ». Là mon interlocuteur laisse un blanc et je rajoute « les vers microscopiques ». A ce moment là, la seconde question arrive « mais pourquoi les vers ? ». Et bien je vais vous expliquer pourquoi ici, en détails ! C’est parti pour une excursion dans un monde microscopique aux formes extraordinaires.

Les tropiques sont une zone à la biodiversité étonnante et on entend tous les jours parler de la découverte d’une nouvelle espèce d’insecte aux couleurs et aux formes surprenantes. Même dans les mers on s’imagine toujours (à raison) l’image des récifs coralliens abondants de vie et aux animaux aux formes variés. De nos latitudes, on s’imagine les tropiques comme cette terre luxuriante et comme l’endroit idéal pour découvrir de nouvelles espèces. Ceci dit voyager ne se fait pas forcément autour du globe mais peut se faire aussi dans les échelles de dimensions. Il est un monde d’une grande diversité qui est caché à tous mais qui ne demande pas d’aller plus loin que la plage ou la rivière la plus proche de chez vous (voire votre jardin) : c’est la méiofaune. Ce monde est celui des animaux minuscules, d’entre les grains de sable (là où on y trouve la majorité de la méiofaune), de la vase ou de la litière, un monde microscopique, dur à atteindre mais riche des plus grandes surprises zoologiques et des morphologies les plus étranges. Et si les découvertes faites dans les forêts amazoniennes nous permettent de découvrir beaucoup de nouvelles espèces, c’est le même cas dans la méiofaune. Mais les organismes qu’on y croise sont régulièrement de formes très différentes de ce que le grand public connaît… Ou même de ce que la grande majorité des scientifiques connaissent ! C’est la diversité morphologique et évolutive animale elle-même au sens le plus large que ces animaux microscopiques vont nous révéler.

|

| Une illustration de la diversité de forme que l’on trouve dans la méiofaune. Source : méiofaune grouillante. |

Faisons déjà une petite introduction sur la méiofaune. En pratique les animaux de la méiofaune sont définis par leur taille, la majorité se trouvant dans le sédiment (sable ou boue). Ils ne représentent donc rien de zoologiquement homogène. Ce sont les organismes qui passent entre les mailles d’un filet d’un millimètre et sont retenus par un filet de 40µm. Cette définition subjective se traduirait plutôt de cette manière : l’étude de la méiofaune est la recherche sur les animaux pas faciles à étudier car ils sont si petits qu’il faut utiliser des méthodes et des outils spéciaux de collecte et d’analyse. Conséquence directe ? Les spécialistes sont rares. Autre conséquence ? Il y a plein de choses à y découvrir ! Mais on pourrait penser qu’il y a encore tant de mystères parce qu’elle est simplement peu étudiée et qu’au final il n’y a rien de folichon. Et bien non ! La diversité et le nombre d’espèces y sont vraiment étonnants ! Par exemple, il a été montré que la biomasse de la méiofaune tend à égaler celle de la macrofaune (organismes visibles à l’œil nu) dans les estuaires et les fonds marins ! Illustrons aussi leur diversité d’une autre manière : deux organismes font partie d’un même phylum s’ils ont un même plan d’organisation et peuvent être assumés facilement plus apparentés entre eux que d’autres animaux. C’est plus un concept pratique que purement biologique. N’empêche qu’il est utile pour appréhender la diversité profonde morphologique. En me basant, par soucis de repères, sur la liste donnée par wikipédia, qui peut tout à fait être critiquée (simplement parce que la notion de phylum est très critiquable), sur les 38 phylums, 23 se retrouvent dans la méiofaune ! D’ailleurs un nouveau représentant méiofaunique d’un de ces phylums a été découvert juste en 2012 : le minuscule Meioglossus psammophilus, le plus petit des enteropneustes (les enteropneustes sont les vers pénis, j’en ai déjà parlé ici et ici) ! Ceci dit parmi ces 38 phylums il y en a 6 qui sont strictement parasites ou associés à des organismes donc qui ne sont pas considérés comme de la méiofaune pusiqu’ils qu’ils ne sont pas collectés avec un tamis. A l’inverse, 7 des 38 phylums sont strictement méiofauniques ! C’est à dire que tous leurs représentants y appartiennent ! Mais il y a mieux, deux phylums qui ne sont pas dans cette liste pourraient bientôt y être rajoutés. Ils ont été assignés aux annélides (ver de terre, sangsue et ver du pêcheur) mais n’en feraient probablement pas partie, et constitueraient leurs propres groupes !

Pour récapituler :

-Phylums : 38

-Phylums avec au moins un representant méiofaunique : 23

-Phylums strictement méiofauniques : 7 (plus peut-être 2 nouveaux)

|

| Un tamis, du sable, un seau. Voilà un futur explorateur de la méiofaune ! Source : futur zoologiste. |

Vous pouvez vous douter qu’appartenir à la méiofaune, c’est subir de fortes contraintes ! A ces dimensions, l’eau est visqueuse comme de la mélasse et il faut éventuellement se déplacer entre les grains de sables ou dans la boue. Toute force de friction en général est décuplée. De plus, le moindre courant d’eau peut emporter nos petits animaux au large. Plusieurs caractères vont donc régulièrement être retrouvés ; beaucoup vont posséder des glandes adhésives par exemple. Ben oui, lorsque les vagues balancent sur la plage ou qu’il y a une inondation dans votre jardin il faut être bien accroché ! La plupart de nos petits amis ont une forme allongée de ver. Mais beaucoup ont adopté quand même des formes très bizarres. Se déplacer dans ces dimensions est un défi relevé avec brio de plusieurs manières différentes. Pour n’en citer que deux, il y a le battement de cils, donnant une impression de glissade de l’animal, ou la contraction du corps pour creuser un chemin en déplaçant les particules tout autour. Pas mal d’entre eux ont aussi des « soies sensorielles », des espèces de poils qui leur permettent de sentir ce qu’il y a autour d’eux. En effet, dans ces dimensions et en général dans le sable, dur de voir ce qu’il y a autour. Comme ces animaux sont très petits ; ils sont souvent grossièrement plus « simples » et n’ont par exemple pas de système respiratoire. Mais vous verrez que certains ont des structures d’une complexité insoupçonnée. Malgré leurs petites tailles et leur simplicité ce sont des animaux au développement lent, avec un petit corps ; comme ça, pas possible de produire des tonnes de spermatozoïdes et d’ovules qu’on relâcherait au hasard dans l’eau (très commun chez les animaux marins) ! Conséquence directe ? Beaucoup d’entre eux s’accouplent par contact. Mieux encore, beaucoup incubent leurs œufs parfois jusqu’à très tard dans le développement.

|

| Lorsqu’on tape « biodiversity » sur google, la deuxième image résume l'idée commune qu'on se fait de la biodiversité : récifs coralliens et forêt tropicale. Source : biodiversité. |

Bon mais passée la théorie, faisons maintenant un petit tour de leur diversité. Aller dans la méiofaune c’est à première vue toujours croiser les mêmes organismes. Quatre représentants sont à même de se trouver quasiment systématiquement sous votre loupe binoculaire au moins en milieu marin : les nématodes, les copépodes, les gastrotriches et les plathelminthes. Certains de ces noms sont peut-être bien connus des étudiants en biologie… D’autres sont inconnus pour quasiment tout le monde mais si vous me suivez bien, ces quatre groupes sont donc parmi les animaux les plus communs autour du globe… Et si j’ai précisé « au moins en milieu marin » ça n’implique pas qu’ils soient rares en eau douce voir en milieu terrestre !

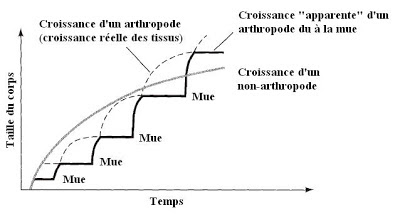

Les nématodes sont souvent plutôt réputés pour être des parasites comme l’ascaris. Ceci dit les nématodes font partie des animaux les plus communs au monde puisqu’on les trouve dans quasiment tous les milieux et notamment en très grande abondance dans le sédiment en général : sable, vase, terre que ce soit terrestre, d’eau douce ou marin. Si vous avez un microscope faites l’expérience, vous en trouverez sûrement ! Ces vers filiformes et au corps rond n’ont pas l’aspect le plus excitant… Incapables de se contracter, ils font des mouvements en S caractéristiques pour se déplacer. Vu que ce sont des ecdysozoaires (voir article mue), c’est à dire des animaux à squelette externe qui muent, ils n’ont pas de cils ! Pourtant c’est presque la règle chez les animaux aquatiques de la méiofaune. Mais comme d’hab il faut faire attention aux règles : ça ne les empêche pas d’être parmi les plus abondants !

.jpg) |

| Dracograllus, un des nématodes les plus bizarres. Croyez-moi, les autres sont assez monotones pour ne pas que je vous montre un bon gros vieux nématode. Source : super nématode. |

Les Copépodes sont de petits crustacés. On les trouve principalement en milieu marin quand il s’agit de méiofaune du sédiment. Habituellement on les trouve (ou du moins on en entend plus parler) dans le plancton (voir article plancton). La forme générale des copépodes planctoniques rappelle une goutte, l’avant étant plus large que l’arrière. Cependant, comme je vous l’ai dit la plupart des animaux de la méiofaune ont une forme de ver. Les copépodes harpacticoides n’échappent pas à cette règle et ont un aspect allongé. Pour certains, à première vue, il est difficile de les reconnaître comme des copépodes. Mais leur comportement agité ne trompe pas, tout comme leur manière de nager par à-coups. Ces petits animaux filtreurs se frayent un chemin entre les grains de sable. Ils font partie, avec les nématodes, du cauchemar des gens travaillant sur la méiofaune marine. Ils sont si communs qu’ils ont vite fait d’ennuyer le plus patient des biologistes.

|

| Un copépode harpacticoïde. Notez la forme allongée et le sac d’œuf typique des copépodes. Source : l'ami de la bino. |

Les plathelminthes sont en général, tout comme les nématodes, mieux connus des médecins puisque certains d’entre eux peuvent être de gigantesques parasites (ver solitaire). Cependant, de l’autre côté de l’échelle de taille, on trouve une grande diversité de plathelminthes. Il est assez difficile de décrire ces animaux de manière excitante. Ils sont recouverts de cils et semblent glisser entre les grains de sable. Ils ont une bouche et pas d’anus… Bref, c’est à peu près tout. Mais ils sont assez rigolos. Déjà malgré cette description morne (et approximative, exprès, je l’avoue) on trouve une grande diversité de formes : certains tout ronds, certains très allongés, certains avec des mâchoires… Bref, les plathelminthes de la méiofaune ne sont pas exempts de surprises… Ce manque de caractères cependant a une autre conséquence : certains groupes manquant aussi de caractères y sont parfois placés par défauts (gnathostomulides et acoeles, je reviendrai sur les gnathostomulides). En gros, si vous voulez passer pour un bon méiofauniste, si vous trouvez un « truc » qui ne ressemble à rien, appelez ça un plathelminthe et ça devrait passer.

|

| Un plathelminthe Kalyptorhinchia. A part être mignon, on ne peut pas lui prêter tellement d’attributs. Source : Plathelminthe chou. |

Les gastrotriches quant à eux sont un phylum entier exclusivement méiofaunique. Ce sont encore une fois des vers mais ils ont des formes et des ornementations très différentes. On peut les trouver aussi dans les sols humides de terre ferme. Autrement dit, ils se trouvent en eau douce ou de mer. Ce sont des vers plats, un peu comme les plathelminthes… Mais leur ciliation est uniquement ventrale. Ils ont en général soit des écailles qui leur donnent des formes extraordinaires, soit plein de glandes adhésives, qui leur assurent une cohésion maximale (ça sonne comme une pub pour une super-glue gastrotriche). Ils ont par ailleurs un aspect assez rigolo puisqu’ils ont une bouche terminale et qu’ils ne peuvent pas la fermer… cela leur donne donc un aspect un peu béat/idiot.

|

| Aperçu de la diversité des gastrotriches d’Afrique du Sud… Mais on trouve la même diversité sur nos côtes ! Source : Diversité des gastrotriches. |

Mais en quoi la méiofaune est-elle pleine de découvertes (encore plus je veux dire !) ? Ce dernier siècle, 3 nouveaux phylums y ont été décris et peut-être que 2 nouveaux vont bientôt l’être.

En 1956, Peter Ax, un des explorateurs fous de la méiofaune, décrit un nouveau groupe : les gnathostomulides. Ce groupe un peu étrange est assigné aux plathelminthes, dont j’ai parlé plus haut. Les raisons ? Ils n’ont pas d’anus et sont ciliés… Enfin, soyons précis, leur anus est transitoire : parfois ils en ont, parfois non… Bref, ces caractères ne sont pas hyper convainquant pour les classer parmi les plathelminthes, mais je vous ai expliqué que de toutes manières, les plathelminthes n’ont eux même pas tellement de caractères convaincants. D’ailleurs, pas mal d’animaux n’ont pas d’anus et beaucoup d’autres sont ciliés. Ceci dit un caractère retient l’attention chez ces animaux… Les mâchoires ! En effet, ces petits monstres des grains de sables cachent de terribles mâchoires. Or certains plathelminthes aussi en ont ! Mais les choses ne sont pas si simples. Plus tard ils ont aussi été placés chez les annélides, en effet, on connaît aussi de petites annélides avec de petites mâchoires. Bon, alors, ils vont où les gnathostomulides ? Finalement, il a été décidé de les garder à part, dans leur propre phylum : ce ne sont ni des annélides ni des plathelminthes. Ils seraient plutôt proches, sans en être, d’autres animaux bien connus et portant aussi des mâchoires : les rotifères. Depuis leur découverte les gnathostomulides ont été retrouvés plein de fois et plus de 100 espèces ont été décrites ! On sait qu’ils sont très communs voir même super abondants dans certains sédiments. Rendez vous compte, avant 1956 ces animaux étaient pourtant inconnus des scientifiques ! Bon, pour être honnête, ils étaient connus depuis les années 1920 mais aucun écrit scientifique ne les avait décrits !

|

| Les gnathostomulides. Oui ce sont des vers de la méiofaune typique… Mais regardez moi ces belles mâchoires ! Source : jolies chicot. |

Bon, à part leurs mâchoires rigolotes les gnathostomulides ne sont pas les plus folichons des animaux… Là nous allons parler des animaux qui sont à mon sens parmi les plus fous… Les loricifères. Découverts en 1974 au large de Roscoff, en Bretagne, ils n’ont été décrit scientifiquement qu’en 1983, très récemment donc ! L’histoire vaut le détour : Reinhardt Kristensen, celui qui les a décrits (on reparlera de lui bientôt) avait 100kg de sable à traiter… En un jour ! En effet, il devait partir de la station marine de Roscoff juste après. Au lieu d’anesthésier gentiment les animaux pour les extraire du sédiment (ce qu’on fait avec du chlorure de magnésium), il leur a tout simplement balancé de l’eau douce à la gueule ! Il ne devait pas y aller de main morte, en effet, il chassait le tardigrade, de petits animaux très résistants. Le traitement à l’eau douce est violent pour les animaux d’eau de mer, pour des questions de pression osmotique. En plus de trouver une vingtaine d’espèces de tardigrades (au lieu de trois attendues !) il retrouva en pagaille ce drôle d’animal (qu’il avait déjà rencontré à plusieurs reprises à d’autres localités) et pu ensuite en décrire la morphologie et le cycle de vie. Ces animaux, les loricifères, font partie des plus petits animaux mais ont une des apparences les plus complexes… Je vous laisse en juger :

|

| Un loricifère ou « animal feu d’artifice ». Source : Loricifère. |

Cet aspect psychédélique est dû à ce qu’on appelle des scalides qui sont, pour faire simple, des épines qui permettent de s’accrocher au sédiment et de creuser. Il me serait difficile de vous dire pourquoi elles ont une telle complexité. En tout cas pour faire encore pire, il faut savoir qu’il y a plusieurs formes par individus avec des larves, des mâles et des femelles… Chacun étant différent, notamment dans l’organisation des scalides ! En plus d’être morphologiquement tordus, leur cycle de vie lui même l’est !

|

| Diagrammes à scalides au cours des différentes phases du cycle de vie Pliciloricus pedicularis…Un vrai casse tête ! Source : Gad 2005 |

Pour finir, la dernière surprise des loricifères, dont j’ai parlé dans l’article du premier Avril (ce n’était justement pas une blague), ces petits coquins sont les seuls animaux que l’on connaisse à ce jour à pouvoir effectuer leur cycle de vie complet dans un environnement totalement anoxique, c’est à dire dépourvu d’oxygène ! Et ce ne sont pas moins de trois espèces en méditerranée qui ont été découvertes dans ce cas ! Mieux encore, ces loricifères ne semblent pas avoir de mitochondries (des organites présents dans nos cellules assurant la respiration). Ils ont à la place des structures rappelant des « hydrogénosomes », des organites que l’on retrouve chez les organismes unicellulaires vivants en milieu anoxique. Associés à ces hydrogénosomes se trouvent des organismes unicellulaires : des bactéries ou des archées (les archées sont des organismes ressemblant grossièrement à des bactéries mais qui sont plus proche de nous). A vrai dire le mécanisme qui leur permet de survivre sans oxygène est encore mal connu mais j’espère ne plus avoir à vous convaincre que les loricifères sont des animaux très étranges !

|

| Le cycle de vie des Loricifères. Pas si facile à interpréter… Source : Kristensen 2002. |

J’aurais du garder le meilleur pour la fin mais j’ai préféré conserver un ordre chronologique. Même s’il sera difficile de faire mieux que les loricifères, le groupe dont je vais vous parler maintenant vaut quand même largement le détour (en plus je travaille dessus, c’est mon chouchou). C’est le dernier phylum décrit ou « Micrognathozoa ». Découvert au Groenland par Kristensen (encore lui !), cet animal vivant associé aux mousses des cours d’eau douce froide mesure moins de 150 µm et est parmi les plus petits de tous. A première vue rien de bien extraordinaire, on a un personnage de la méiofaune classique : glandes adhésives, ciliature ventrale, forme de ver (enfin ici, plus précisément de saucisse)… Rien de bien folichon… Si ce n’est qu’il a probablement les mâchoires parmi les plus complexes que l’on trouve chez les animaux après les vertébrés (ce n’est évidemment pas fair-play, les vertébrés sont infiniment plus gros)… Micrognathozoa signifiant « animaux microscopiques à mâchoires », tout est dans le nom. Ah, vous souvenez-vous d’animaux à mâchoires ? Oui, ils seraient très proches des gnathostomulides ! Mais avec des mâchoires quand même plus complexes ! Cela a demandé pas mal de temps aux scientifiques pour les comprendre, il faut dire qu’avec ces dimensions, ce n’est pas facile à explorer.

Un Micrognathozoa :

|

| Bon vous allez me dire que ça suffit avec les images de vers informes… Mais attendez… Source : petit Limnognathia. |

Les mâchoires (reconstitution 3D) :

|

| Ah ouais, ça c’est des mâchoires complexes pour un si petit animal ! Source : mâchoires de folie. |

Il reste encore pas mal de mystères à résoudre sur ces animaux. Déjà, tout n’est pas bien compris quant à l’organisation de leurs mâchoires. Puis, pour l’instant aucun mâle n’a été trouvé ! Seraient-ils comme beaucoup de rotifères (leurs proches parents bien mieux connus et communs) parthénogénétiques, ça veut dire avec des femelles se reproduisant toutes seules ? Ou les individus seraient-ils successivement mâle puis femelle ? Dans ce cas on n’aurait pas encore trouvé les mâles simplement. Une autre question, ils vivent dans les cours d’eau froide du Groenland qui gèlent chaque année. On a tenté de les congeler une fois rapatriés au Danemark… Mais ils sont morts… Comment résistent-ils ? On a bien trouvé des œufs supposés résistants mais rien n’est encore sûr. Une dernière anecdote, on les trouve dans les îles Crozet, proche de l’Antarctique, à l’autre pôle. Paraît-il la même espèce ! Comment sont-ils arrivés là ? Certains supposent que ce seraient les chasseurs de baleines qui les y auraient introduits !

|

| Le genre de paysage où l’on peut trouver Limnognathia au Groenland… En été ! Source : "cold spring". |

Et alors, vous pensiez que c’en était fini des découvertes ? Non, non, non ! Et en totale exclusivité je vais, sans entrer dans les détails, vous parler de deux groupes qui pourraient être des phylums à part. Nos deux mystérieux amis ont, comme vous pouvez vous en douter, des noms barbares : Diurodrilus et Lobatocerebrum (il y en a même un troisième Jennaria, mais selon les auteurs il serait à placer à côté de Lobatocerebrum ou pas). Lobatocerebrum et Diurodrilus ont été découverts respectivement en 1980 par Rieger et en 1925 par Remane, deux autres grands explorateurs de la méiofaune. Chacun d’eux a été dès le premier abord placé dans les annélides, un large groupe dont j’ai parlé plusieurs fois, ici par exemple, et surtout sur mon autre blog, ici ou ici. Cependant cette position est peu convaincante, ces animaux ayant peu de caractères permettant de les mettre à coup sûr chez les annélides. Après tout ils sont si petits. Alors qu’en est-il ? Il a été envisagé que chacun d’eux représente son propre phylum ! Rien que ça ! Diurodrilus serait peut-être proche des Micrognathozoa ! Le seul hic ? Il n’a pas de mâchoires, sinon le reste colle bien, mais cela demande encore pas mal de recherches avant que ce soit confirmé. Pour ce qui est de Lobatocerebrum c’est encore confus et on n’a pas encore d’idée bien intéressante d’où le positionner. En effet, ce petit cachottier n’a été retrouvé que quelques fois et toujours en très petites quantités. Bref encore beaucoup de mystères comme vous pouvez le voir…

|

| Lobatocerebrum… Ouais, c’était juste pour mettre une image. Source : animal mystérieux. |

Au final, la méiofaune nous révèle une grande diversité d’organismes, dont beaucoup aux caractères parfois étranges. Ces animaux miniatures se retrouvent dans tellement de groupes et de milieux différents qu’on peut se demander au final si l’ancêtre des animaux bilatériens (à symétrie bilatérale) faisait partie de la méiofaune ou pas. Et figurez vous que c’est une question d’actualité qui n’a pas encore de réponse…

Bibliographie :

Pour aller plus loin : vous pouvez toujours aller voir à la Grande Galerie de L’évolution au Jardin des Plantes à Paris. Il y a une petite exposition qui vous emmène entre les grains de sables. A première vue un peu austère, faites l’effort de regarder entre les grains de sables géants pour y découvrir des organismes aux formes plus qu’étranges…

Ax, P. 1956. Die Gnathostomulida, eine rätselhafte Wurmgruppe aus dem Meeressand. Abhandl. Akad. Wiss. u. Lit. Mainz, math. - naturwiss. 8: 1–32.

-Gad G. 2005. A parthenogenetic, simplified adult in the life cycle of Pliciloricus pedicularis sp. n. (Loricifera) from the deep sea of the Angola Basin (Atlantic). Organisms Diverity and Evolution. 5(1), 77-103.

-Higgins R. P. et Thiel H. 1988. Introduction to the study of meiofauna. Smithonian Instutition Press. London.

-Kristensen R. M. 1983. Loricifera, a new phylum with Aschelminthes characters from the meiobenthos. Z. zool. Syst. Evolut. 21 : 163-180.

-Kristensen & Funch, 2000 : Micrognathozoa : a new class with complicated jaws like those of Rotifera and Gnathostomulida Journal of Morphology 246, p 1-49.

-Kristensen R. M. 2002. An Introduction to Loricifera, Cycliophora, and Micrognathozoa. Integrative & Comparative Biology, 42 : 641-651.

-Rieger, R.M. 1980: A new group of interstitial worms, Lobatocerebridae nov. fam. (Annelida) and its significance for metazoan phylogeny. Zoomorphology 95:41-84.

-Swedmark B. 1963. The Interstitial Fauna of Marine Sand. Biol. Rev. 39, 1-42.

-Sørensen M. V. 2003. Further structures in the jaw apparatus of Limnognathia maerski (Micrognathozoa), with notes on the phylogeny of the Gnathifera. Journal of Morphology 255: 131-145.

-Worsaae K. et Rouse G. W., « Is Diurodrilus an annelid? », Journal of Morphology, vol. 269, no 12, 2008, p. 1426–1455.

-Worsaae K., Sterrer W., Kaul-Strehlow S., Hay-Schmidt A. et Giribet G. 2012. An Anatomical Description of a Miniaturized Acorn Worm (Hemichordata, Enteropneusta) with Asexual Reproduction by Paratomy. PLoS ONE 7(11): e48529.