A l’instar du rire ou de l’utilisation d’outils, le suicide n’est pas le propre de l’homme. On a déjà entendu parler de chiens qui se laissent mourir de chagrin suite au décès de leur maître, ou encore de la célèbre histoire d’un des dauphins ayant interprété le rôle de Flipper, qui s’est laissé mourir dans les bras de son dresseur après avoir cessé de s’alimenter… Mais nul animal n’égale le lemming en affaires de suicides.

|

| Représentation de lemmings (Source) |

Le lemming (le nom désigne plusieurs espèces, nous parlerons ici du lemming à collerette Dicrostonyx groenlandicus) est un petit rongeur vivant dans la toundra du nord du Canada, de l’Alaska et du Groenland. Ses premières observations ont été fort étonnantes : les populations observées en un endroit donné croissent rapidement au cours des années. Une femelles est capable en effet d’engendrer en moyenne quatre portées par an, et jusqu’à dix petits par portée. Et puis tous les quatre ans, la population chute de manière vertigineuse. Ce mystère n’a pas été ébranlé par la découverte du plus improbable : les lemmings se suicident… Ainsi, l’espèce palie un problème qui aurait pu signifier sa fin : le manque de nourriture qu’entraînerait une population sans cesse croissante. En limitant ainsi les effectifs par le suicide, l’espèce est capable de perdurer sur les terres arctiques. Résultat fort intéressant puisque les lemmings semblent même anticiper le manque de nourriture et se suicident en masse avant que celui-ci ne devienne critique !

Une question vous taraude j’en suis sure… Mais comment diantre un rongeur peut-il se suicider ? En sautant volontairement dans les mâchoires de ses prédateurs ? Il est vrai que le lemming constitue le repas de plusieurs carnivores : l’hermine (Mustela erminea), le renard arctique (Alopex lagopus), la chouette harfang (Nyctea scandiaca) et le labbe à longue queue (Stercorarius longicaudus).

|

| Les prédateurs des lemmings : hermine, renard arctique, chouette harfang et labbe à longue queue (Sources : 1, 2, 3, 4). |

Mais non, les lemmings ont un mode de suicide bien plus original pour un animal, et d’ailleurs on ne peut s’empêcher de le rapprocher aux pratiques humaines : ils se jettent du haut d’une falaise. Et ils le font tous ensemble, dans une euphorie générale assez étrange.

Le suicide des lemmings est assez connu à l’heure actuelle, notamment chez les anglophones pour qui ce suicide est utilisé comme métaphore pour désigner les personnes qui se fient sans se poser de question à l’opinion générale, et ce en dépit des dangereuses conséquences (« Don’t be a lemming ! »). C’est en grande partie grâce à Walt Disney que cette pratique a été connue du grand public. En effet, en 1955 et sous les traits de crayon du brillant Carl Barks, l’Oncle Picsou se voit entrainé dans une aventure où il a le privilège d’observer le fameux suicide des lemmings.

|

| Extrait de la bande dessinée « The Lemming with the Locket », de Carl Barks. Cette scène montre les lemmings se jetant en masse de la falaise (Source). |

Mais c’est en 1958 que Disney rend ce suicide encore plus populaire, grâce au film « White Wilderness ». Ce documentaire filmé au Canada a d’ailleurs remporté l’Oscar du meilleur film documentaire. Pour la première fois, le public découvre en images la scène extraordinaire des lemmings se jetant de la falaise. Voyez plutôt la vidéo suivante pour en avoir un aperçu !

|

| (Source) |

Attendez attendez… est-ce que tout ça ne ressemblerait pas à… mais si ! De la sélection de groupe ! Les lemmings se suicident pour le bien de leur espèce ! Les individus qui se sacrifient permettent à l’espèce « lemming » de perdurer. Et pourtant, on ne le répétera jamais assez, la sélection de groupe n’existe pas (dans son sens le plus intuitif, selon la théorie de Wynne-Edwards, j’en parlais dans cet article). Il y a bien des abeilles qui se sacrifient pour sauver leur colonie, mais elles partagent entre elles un tel niveau de parenté (et donc un tel pourcentage de gènes en commun), qu’il est avantageux pour la dissémination de leurs gènes de se sacrifier et ainsi d’aider la reine à s’occuper de cette dissémination. J’en parlerai d’ailleurs très prochainement dans un article. Mais en dehors de ces compromis où aider ses apparentés à survivre apporte plus de bénéfices, en termes de dissémination génétique, que de se reproduire soi-même, se sacrifier pour le bien des autres n’est nullement adaptatif !

Dans notre cas, les lemmings qui se suicident n’auront aucune descendance. Et l’absence de descendance, c’est précisément le problème de tout un chacun qui cherche à faire fructifier ses petits gènes. Le comportement du suicide rend tout simplement impossible ce processus, et devrait donc rapidement être évincé dans le processus de la sélection naturelle. Adieu veau, vache, cochon, couvée. Le suicide des lemmings n’est qu’un mythe. Tout est faux, archi faux ! Quand on vous dit de ne pas croire tout ce qu’on voit au cinéma ! Et même si c’est Disney qui le dit, les lemmings ne se suicident pas.

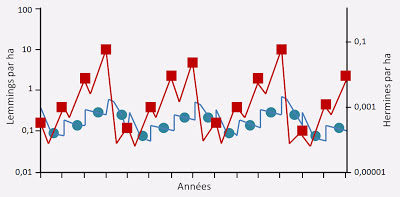

Un mythe ? Pourtant, ce sont bien des lemmings qui se jettent sans vergogne du haut de la falaise dans ce fabuleux documentaire de Disney ! Et puis sur le graphique (tiré tout de même d’une publication scientifique fort sérieuse) on voit bien que la population de lemmings diminue d’un coup tous les quatre ans… Et bien nulle part ailleurs qu’en science ce proverbe prend autant de sens : il ne faut pas se fier aux apparences !

Ce sont bien des lemmings que l’on voit dans le film de Walt Disney. Il faut dire qu’à l’époque, on était persuadé de tenir la vérité, on ne remettait pas en cause le fait que les lemmings se suicidaient, en réalité non par réelle volonté mais par accident lors de migrations en masse. Et c’est en toute honnêteté que Disney a entrepris l’aventure en Arctique, pour filmer entre autres merveilles ce déchaînement de folie des rongeurs. Evidemment, quand l’équipe est arrivée sur les lieux, ils ne sont parvenus à dégoter aucun lemming en mal de vivre. Qu’à cela ne tienne, un petit montage et le public sera dupé ! Les effets spéciaux de l’époque étant bien sur assez limités, le plus réaliste était de prendre de véritables lemmings comme acteurs. Et de les pousser un peu pour qu’ils se jettent de la falaise. Si, si. D’ailleurs l’espèce filmée n’était même pas migratrice, et encore moins suicidaire évidemment. Si le film a plus tard été pointé du doigt pour cruauté envers les animaux, le mythe était lancé. D’ailleurs à l’heure actuelle, les dessins humoristiques sur les lemmings se multiplient sur la toile !

|

| Un des nombreux dessins humoristiques illustrant le prétendu suicide des lemmings (Source) |

|

| Un jeu vidéo a même fait fureur au début des années 90, dans lequel le joueur doit… sauver des lemmings ! (Source 1, 2) |

Et en ce qui concerne le graphique de la dynamique de la population des lemmings ? Et bien celui-ci est tout à fait exact, basé sur des observations scientifiques rigoureuses. Comment alors expliquer de telles variations de la population ? Plusieurs explications ont été avancées, tel un changement des stratégies reproductrices des rongeurs.

Depuis quelques années, les chercheurs du GREA (Groupe de Recherches en Ecologie Arctique) s’intéressent particulièrement à ces lemmings pour justement tenter de comprendre sa dynamique de population. En combinant des observations prises sur une large échelle temporelles, ils ont pu avancer une théorie qui permet d’expliquer simplement les cycles des lemmings : ses interactions avec les prédateurs.

Dans cette région en effet, les lemmings constituent la ressources quasi exclusive des prédateurs cités précédemment, et ceux-ci sont donc dépendants des rongeurs. En hiver, le lemming n’hiberne pas tout à fait et continue à être actif dans des galeries creusées sous la neige. Or, seul un prédateur est suffisamment menu pour se glisser dans ces galeries et continuer à chasser les lemmings à cette période : l’hermine. Ainsi, l’interaction entre les lemmings et les hermines constitue une très belle illustration d’un des modèles de proies-prédateurs les plus simples : le modèle de Lotka-Volterra. Dans ce modèle, l’évolution des populations de prédateurs et de proies dépend exclusivement des taux d’accroissement de ces deux espèces (la vitesse et l’efficacité auxquelles elles se reproduisent), et du succès de prédation de l’espèce prédatrice sur l’espèce proie. Les deux espèces sont ainsi très étroitement liées : les proies se reproduisent bien, ce qui fait augmenter en réponse la population de prédateurs. Mais arrivée à un seuil, cette population devient néfaste pour les proies et celles-ci sont alors décimées. Les prédateurs ayant alors du mal à attraper les proies devenues trop peu nombreuses voient à leur tour leur population diminuer. Les proies profitent du répit laissé par le faible nombre de prédateurs et leur population se remet à augmenter, créant un nouveau cycle. Ce modèle simple trouve peu d’illustrations empiriques, justement en raison de sa simplicité. Dans la nature en effet, beaucoup de facteurs influencent la dynamique des populations des espèces, proies comme prédateurs. Par exemple, l’homogénéité du milieu peut intervenir, ainsi que sa disponibilité en ressources (nourriture, eau, sites de reproduction, etc.) pour les espèces proies. De plus, les prédateurs sont rarement spécialisés pour une seule espèce de proies, et en cas de diminution d’une espèce, ils peuvent simplement se mettre à en chasser une autre. De même, les proies sont rarement les victimes d’une seule espèce. D’ailleurs, ici, l’hermine semble le prédateur le plus important dans la dynamique de la population de lemmings car celle-ci, contrairement à ses autres prédateurs, le chasse à toutes les saisons. L’exemple d’application du modèle de Lotka-Volterra le plus connu jusqu’ici était l’imbrication entre les populations de lièvres d’Amérique (Lepus americanus) et de lynx du Canada (Lynx canadensis).

|

| Cycle des populations de lièvres et de lynx : l’augmentation de la population du lièvre fait augmenter celle du lynx, jusqu’à ce que celui-ci devienne trop nombreux et fasse décroître les lièvres, entraînant un appauvrissement des ressources pour le lynx (Source). |

L’étude de la population des lemmings et des hermines fournit alors un graphique encore plus « beau », dans le sens où les cycles y sont plus nets et identiques, autant dans leur périodicité que dans les effectifs des populations. Voici présenté ci-dessous le graphique du début de l’article, auquel j’ai ajouté les populations d’hermines.

|

| Graphique montrant l’imbrication de la dynamique des populations de lemmings et d’hermines (adapté de Gilg et al. 2003). |

Si le mystère des lemmings est résolu, ces petits rongeurs sont encore largement associés au suicide et risquent de l’être encore longtemps…

|

| (Source) |

Bibliographie / Pour en savoir plus

- Gilg, O., Hanski, I. & Sittler, B. 2003. Cyclic dynamics in a simple vertebrate predator-prey community. Science, 302, 866-868.

- Site du GREA (Groupe de Recherches en Ecologie Arctique)

- Film « Le mystère des lemmings » de Olivier Gilg et Brigitte Sabard.

Sophie Labaude